技能試験ってどういった試験?

さてお二人とも、学科試験お疲れさまでした。いかがでしたか?

⼀応、採点したんですが、62点とギリギリっぽいっす…。

私は、84点で大丈夫そうです。

さすが理系⼥⼦。⾃分と違って余裕だよな…。

まあ、点数が高くても低くても合格は合格ですよ。もっと胸を張ってください。皆さんの努力がそれぞれ結果を出したんですから。

あい。

合格してるんだからへこまなくても…聞いてる?

まだ合格発表まで間がありますが、時間がもったいないので、早速技能試験の練習を開始したいと思います。

まず、技能試験はどのような試験か説明しましょう。

まず、技能試験はどのような試験か説明しましょう。

お願いします(オネガイシマフ)。

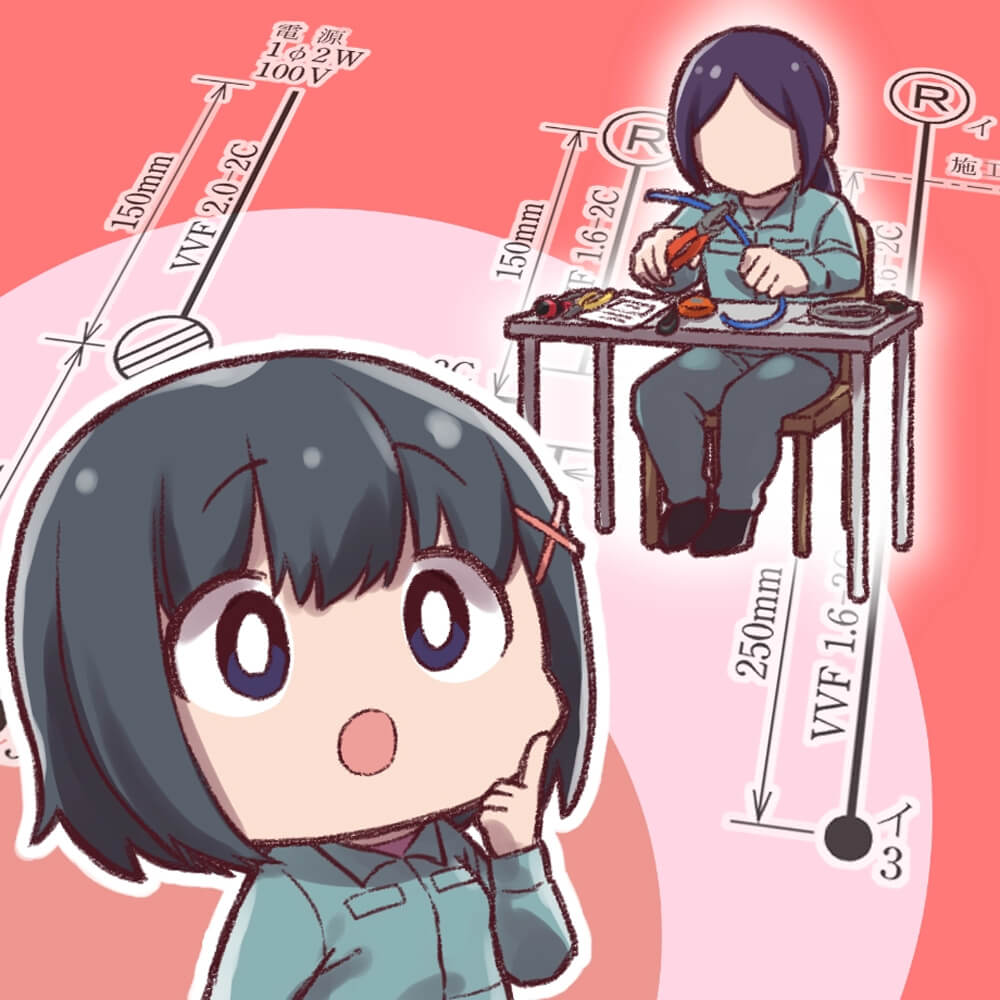

技能試験は単位作業という、実際の電気工事を机上で再現する回路を実際の器具や電線で、時間内に作ることによって行われます。

このようなものですね。

このようなものですね。

これを私たちが作るんですね!

やっとビッグな俺の出番になった!

相変わらずの情緒ジェットコースター!

これを単線図、施工条件を読んで、支給された材料と持参した工具を使って作っていくわけです。

技能試験の練習の順序

でもいきなり問題と材料を渡されて「作れ」と⾔われても難しいんじゃないですか?

ビッグな俺様に不可能はない!

(情緒が上に上がって上がって〜)

そうですね。いきなり問題を見て、ここまで、しかも時間内に作るのはとても難しいと思います。

ううう、ビッグな電気工事士になる夢にここでもまた壁が立ちはだかるのか…

(急降下〜!)

私も手先はそんなに器用な方じゃないんです。ちゃんと作れるかすごく心配です。

心配しないでください。正しい順序で練習をすれば、皆さんも必ず単位作業を時間内に合格に達するレベルで行うことができるようになりますよ。

そうなんですか!

まず最初に、

①材料と工具、それぞれの役割と使い方を学びます。

これがわかっていないと単位作業も手探りで、いわば勘で行うことになります。特に一人で練習されている方で、そのあたりがあいまいになっておられる方もいますので注意が必要です。

①材料と工具、それぞれの役割と使い方を学びます。

これがわかっていないと単位作業も手探りで、いわば勘で行うことになります。特に一人で練習されている方で、そのあたりがあいまいになっておられる方もいますので注意が必要です。

う…いつも大工道具は直感で使ってた…。

あ〜説明書を読まないタイプ…。

次に、

②複線化です。

皆さんは、学科試験で複線化をしましたが、覚えていますか?

②複線化です。

皆さんは、学科試験で複線化をしましたが、覚えていますか?

そういえば、流川さんが「技能試験でも出てくるから覚えておくように」って⾔われていましたけど、やっぱり出てくるんですね。

あれが自分は苦手なんすけど、何とかなりませんか。

そうですね、毎回やりながら覚えていくことですね。

技能試験の問題は先に与えられた13問の候補問題の中から出題されます。ということは、この13問の候補問題の複線化ができればいいんです。

技能試験の問題は先に与えられた13問の候補問題の中から出題されます。ということは、この13問の候補問題の複線化ができればいいんです。

だいぶ的が絞れますね。

でも13はまだまだ多いな〜。

ただし共通の要素も多いですので、基本となる形を覚えていけば大丈夫ですよ。

そして次に、いよいよ、

③単位作業の練習です。

これで必要な工具、材料をそろえ実際に作業をしてみます。ただし最初は、時間よりも正確性です。

正確な形でできるか時間がかかってもいいですからやってみます。

そして次に、いよいよ、

③単位作業の練習です。

これで必要な工具、材料をそろえ実際に作業をしてみます。ただし最初は、時間よりも正確性です。

正確な形でできるか時間がかかってもいいですからやってみます。

え、だって時間オーバーしたら、不合格じゃないですか?

大丈夫です、スピードは徐々に上げていくようにします。

例えば候補問題の練習で最初の2問くらいは倍くらいの時間がかかることだってあります。でも次の2問は1.5倍くらい、そして次の2問は時間ギリギリくらいと、徐々にスピードアップするんです。そして10問目くらいから所定の時間より短くなります。

例えば候補問題の練習で最初の2問くらいは倍くらいの時間がかかることだってあります。でも次の2問は1.5倍くらい、そして次の2問は時間ギリギリくらいと、徐々にスピードアップするんです。そして10問目くらいから所定の時間より短くなります。

なるほど、練習するごとにスピードって上がっていくんだ。

そして次が、

④確認です。

出来上がった作品に欠陥がないかを確認します。この確認方法については別で説明しますね。

④確認です。

出来上がった作品に欠陥がないかを確認します。この確認方法については別で説明しますね。

ここで、欠陥があればどうするんですか?

ここで修正する必要はありません。自分の欠陥しやすい場所をしっかり覚えておき、次の練習で気を付けるようにしてください。

なお練習中に欠陥に気づいた場合は修正をしてみてください。これは、本番の試験で欠陥に気づいたときの対処が身に着けられるからです。

なお練習中に欠陥に気づいた場合は修正をしてみてください。これは、本番の試験で欠陥に気づいたときの対処が身に着けられるからです。

そして最後ですね。

⑤作品解体です。

出来上がった作品は欠陥がないかを確認した後、次に使う材料などもあるので必ず解体します。その際、残材の処分や清掃も一緒にしましょう。

そしてこの、③単位作業の練習→④確認→⑤作品の解体を13問の候補問題分繰り返します。できればそれぞれ3回ほど繰り返すとよりパーフェクトになるでしょう。

⑤作品解体です。

出来上がった作品は欠陥がないかを確認した後、次に使う材料などもあるので必ず解体します。その際、残材の処分や清掃も一緒にしましょう。

そしてこの、③単位作業の練習→④確認→⑤作品の解体を13問の候補問題分繰り返します。できればそれぞれ3回ほど繰り返すとよりパーフェクトになるでしょう。

13問×3回って39回もやるのか!けっこうハードモード!

でも、それだけやれば受かります、よね…?

ポカミスなどしなければ、だいたい大丈夫です。そういったミスについてもあとで説明しますね。

怪我に注意して安全に練習しよう!

最後に皆さんに注意です。怪我をしないように安全に練習してください。特に危険なものは何だかわかりますか?

うーんと電気ドリルかな?

電動⼯具は持ち込み禁⽌だったような〜…。

ナイフですね。ナイフの使い方はまた後で説明しますが、十分に注意してください。

またカッターナイフは、自粛するように試験センターが要請していますが、練習中も同じです。使用しないでください。

またカッターナイフは、自粛するように試験センターが要請していますが、練習中も同じです。使用しないでください。

十分、気を付けます!

それと万が一怪我をした時に備えて、タオルや救急箱などを用意しておくと良いでしょう。

怪我が無いよう安全に作業することを第一に心がけてください。

怪我が無いよう安全に作業することを第一に心がけてください。