圧着工具編

これは、あまり家庭のDIYでは使わない工具だよね。なんて言うんだっけ?

リングスリーブ用圧着工具だね!昨日やったばかりのやつ。

確かに家庭のDIYでは使うことがないですよね。使うにはたいてい電気工事士の資格が必要になりますから。プロ仕様の工具です。

次のリングスリーブを圧着するものです。

次のリングスリーブを圧着するものです。

柄は黄色でJIS表示がなされています。

ヘッド部分には、○(1.6×2)、小、中、大と書かれています。

ヘッド部分には、○(1.6×2)、小、中、大と書かれています。

試験では、VVFやIVが配線されたジョイントボックス内の電線同士の接続に使われる工具として問われることがあります。

学科試験では、これと似たものもたくさん出てきますよね。

圧着工具にもいろんな種類があります。学科試験ではこのようなものも出てきますね。

ああ、赤いやつですよね。そうそう、これこれ。

色以外の情報がな〜い。

これは、裸圧着端子用圧着工具です。

裸圧着端子とリングスリーブ以外のスリーブの接続に使われます。

裸圧着端子とリングスリーブ以外のスリーブの接続に使われます。

ヘッド部分を見ると電線の導体のサイズが書かれていて、その大きさにあった裸圧着端子やスリーブを使います。

試験では特に接地工事の時に裸圧着工具の接続に使う工具は何かと問われることがあります。

裸圧着端子以外にも使われるんだ。

以上が試験で問われるときに「使われる」側の圧着工具です。

ほかにも、選択の中で「使われない」側の圧着工具もけっこうありますので一応見てみましょう。

ほかにも、選択の中で「使われない」側の圧着工具もけっこうありますので一応見てみましょう。

こういった、青の柄や色違いの柄の圧着ペンチが出題されることもあります。特に用途については問われませんので、覚える必要はないのですが、リングスリーブ用あるいは裸圧着端子用の圧着工具と異なるとだけは覚えておくと良いでしょう。

ということは覚えなければならないのは、「リングスリーブ用」「裸圧着端子用」。リングスリーブ用は黄色、裸圧着端子用は赤色の工具が出題されているってことですね。

そうか、黄色いやつがリングスリーブ用、赤いやつが裸圧着端子用!よーし、覚えたぞ!

その調子です。その工具が何で使われるか、理解しながら覚えていきましょう。

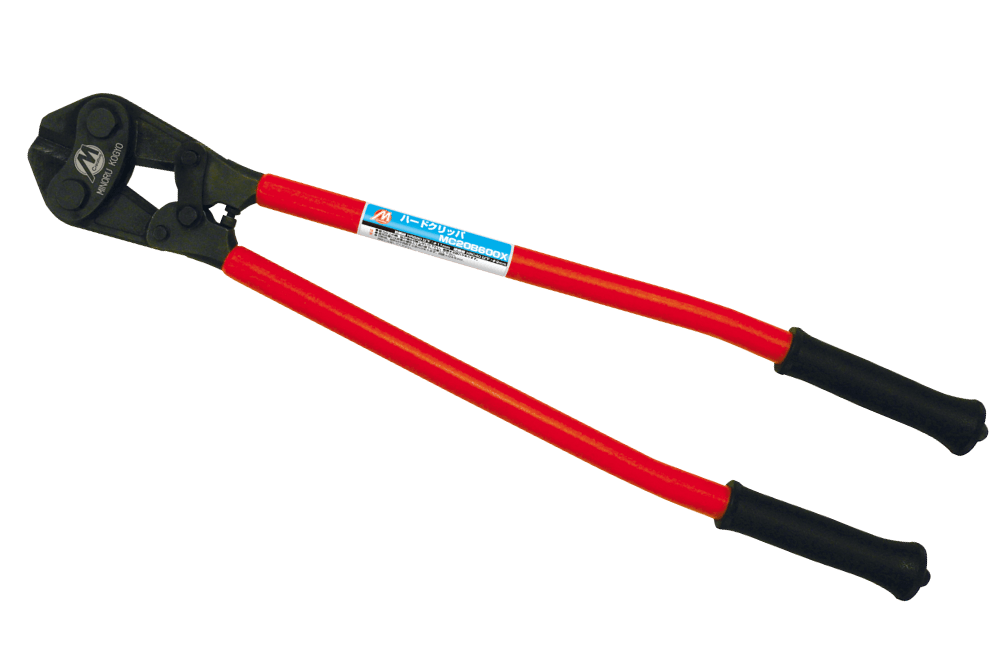

ケーブルカッター編

この工具はずいぶんごついな!

ケーブルカッターだよね。

よく覚えていますね。IV(ビニル絶縁電線)、CV(架橋ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル)やCVT、またVVR(ビニル絶縁ビニルシースケーブル丸形)など太めのケーブルや絶縁電線の切断に使われるものですね。

何かこれと似たのが選択肢に並んでいたんですけど。

これですか?

そうそう、これです。何か似てますよね。

これは、ハードクリッパーとかボルトクリッパ―と言われる工具で鋼線という電線より硬い線を切るものですね。

電気工事ですと、架空配線のメッセンジャーワイヤの切断に使われたりします。

電気工事ですと、架空配線のメッセンジャーワイヤの切断に使われたりします。

切断するものによって工具も違うんだ。

ケーブルカッターにもいろいろな種類があり、下の写真にあるような片手で切断するものもあります。人間工学に基づいてより少ない力で切断できるものです。

私でも使いやすそう。サイズのあった電線の切断で使えそうですね。

やはりプロは、必要なところに適切な工具を使うことを覚えていかなければなりません。学科試験ではそんなところも見ているんですね。

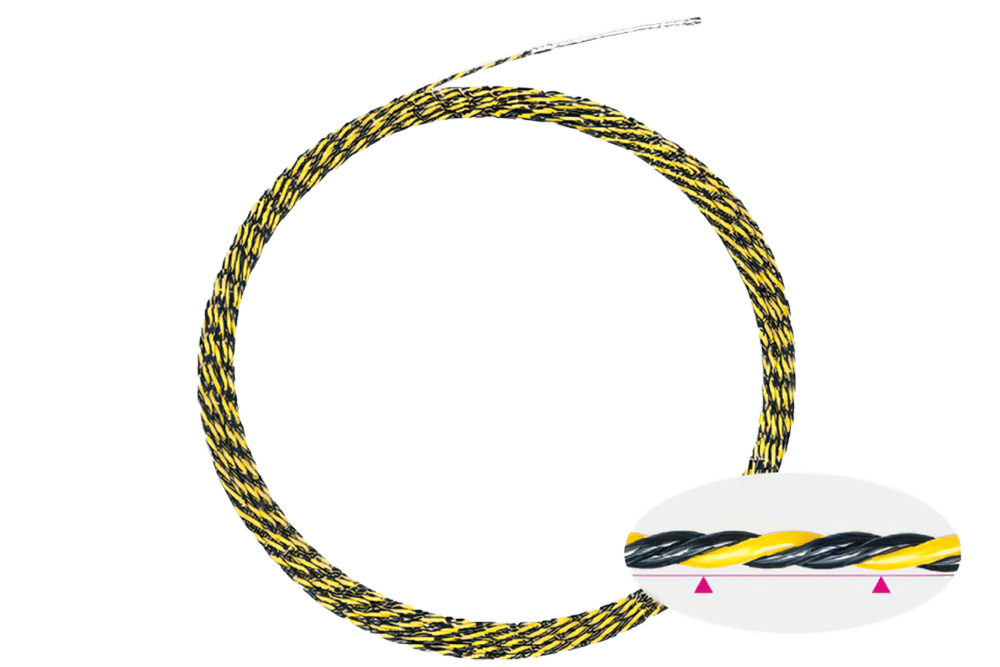

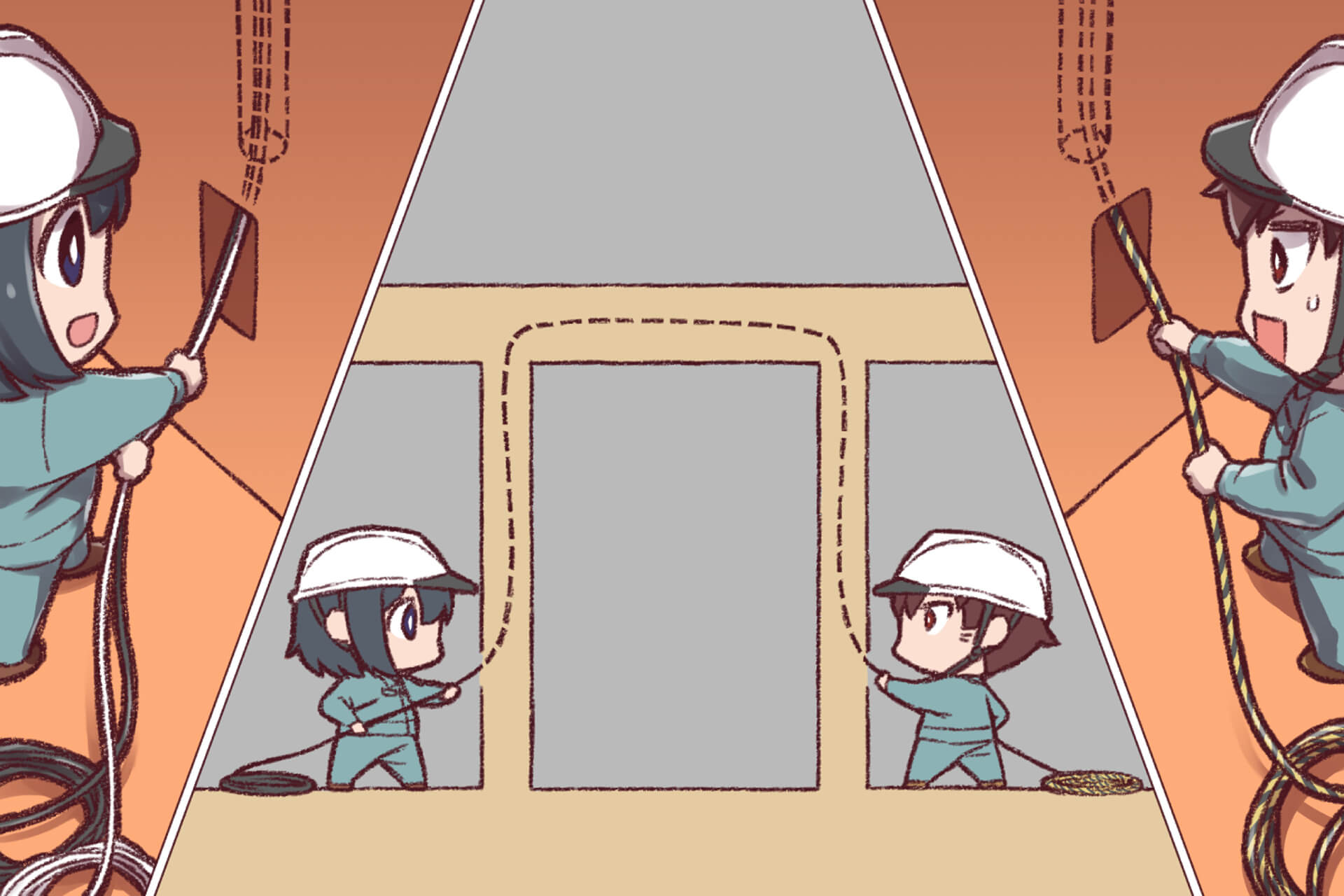

呼び線挿入器編

なんか丸い。

丸いね〜。呼び線挿入器ですよね。

そうです、入線工具なんて言い方もしますね。

電線管の中に絶縁電線やケーブルを通すときに使われます。

きっと皆さんも仕事で使うことになると思いますよ。

電線管の中に絶縁電線やケーブルを通すときに使われます。

きっと皆さんも仕事で使うことになると思いますよ。

どうやって使うんですか?

配管の出口と入り口の両端に一人ずつ配置されます。

そして、まず出口から呼び線挿入器を入れて、入り口に呼び線挿入器の頭が出るまで挿入して、その頭に絶縁電線やケーブルの頭をつないで、出口の人と入り口の人が呼吸を合わせて、電線を入れていくんです。

出口の人は呼び線挿入器を引っ張り、入り口の人は電線を息を合わせて押し込む。こういった形で電線管の通線が行われるんですね。

そして、まず出口から呼び線挿入器を入れて、入り口に呼び線挿入器の頭が出るまで挿入して、その頭に絶縁電線やケーブルの頭をつないで、出口の人と入り口の人が呼吸を合わせて、電線を入れていくんです。

出口の人は呼び線挿入器を引っ張り、入り口の人は電線を息を合わせて押し込む。こういった形で電線管の通線が行われるんですね。

こういったものも息を合わせて作業を行うんですね

ミワっちと自分も息がぴったりですよね!

…。

…(空気が重くなった…)。

ワイヤーストリッパー、ケーブルストリッパー編

これはわかる。ケーブルストリッパーだよね。

うーん?これはワイヤーストリッパーじゃなかったっけ。

まあ、たいていはセットで出題され、また名称もあまり聞かれないので、「電線の被覆をむく工具」くらいの認識でも大丈夫ですよ。

ちなみにケーブルストリッパーは次のようなものですね。

ちなみにケーブルストリッパーは次のようなものですね。

ワイヤーストリッパーの機能+ケーブル外装のはぎ取りの機能も付いたものですね。

これは実際に使ってみると便利ですよ。ちょっと動画を見てみましょう。

すげー!握るだけで外装がはぎ取られてる!

実際の電気工事ですと1日に何度も外装剥ぎ取り、被覆剥きを行いますのでこれを持っているだけで仕事がはかどります。まさにプロ仕様の工具ですね。

合成樹脂管用カッタ(塩ビカッタ)編

これは何ですか?

えーと・・・、何とかカッタ?

合成樹脂管用カッタ、通称塩ビカッタですね。

学科試験では少し古いものが出ますが、これは最新のものです。

主に塩ビカッタなどの合成樹脂管を切断するものですね。

学科試験では少し古いものが出ますが、これは最新のものです。

主に塩ビカッタなどの合成樹脂管を切断するものですね。

やっぱり最新のものはカッコいいですね!

切断の動画はこんな感じです。

カチャカチャ握りながら少しずつ切断するんですね。

そうですね。こういった使い方とセットで工具を覚えると記憶に定着しやすいでしょうね。