より難しくなる計算問題にどう準備する?

自分は、第二種電気工事士でも手こずったほうだから、第一種となるともっと大変になるかと思うんですよね…。

そういえば計算が苦手だったんだっけ…。

どれだけ難しくなるかと思ったらテキストもまともに見れないです!

い、いやテキストは読もうよ…!?読まなくちゃ対策しようがないよ。

私もテキストを読んでいて、ぱっと見、計算問題がけっこう難しめだなって感じました。

何とかしてくださいよ!先輩!

わ、わかった、わかった。じゃあ、第二種電気工事士から第一種電気工事士学科試験を受けるときの計算問題に対する取り組み方を少し話そうか…。

お願いします!

たぶん、三輪さんが「難しめ」と感じたのは本当だと思うよ。電気理論に関する問題も第二種と比較すると範囲は広がるね。

そうなると対策にも時間がかかりますね!

不安だなぁ…。

そこで、役立つのが第二種電気工事士学科試験の計算問題の勉強。君たちは続けて受験するから、この部分の勉強がかなり節約できる。実際に第二種電気工事士の学科試験の計算問題が解ければ、解ける問題もあるんだ。

でも、第二種でも計算問題は苦手だったから…。

あぁ、うん…。でも、第二種電気工事士学科試験で解けた問題もあるでしょ。

受かったんだから当然ありますよ!

何言ってるんですか!

何言ってるんですか!

お、おお…。まあ、そういうところを足掛かりにしていくといいと思うよ…。

それともう一つ。第一種から出てくる新しい計算問題でも比較的解きやすい問題もあるんだ。

それともう一つ。第一種から出てくる新しい計算問題でも比較的解きやすい問題もあるんだ。

え、そんなのあるんですか?

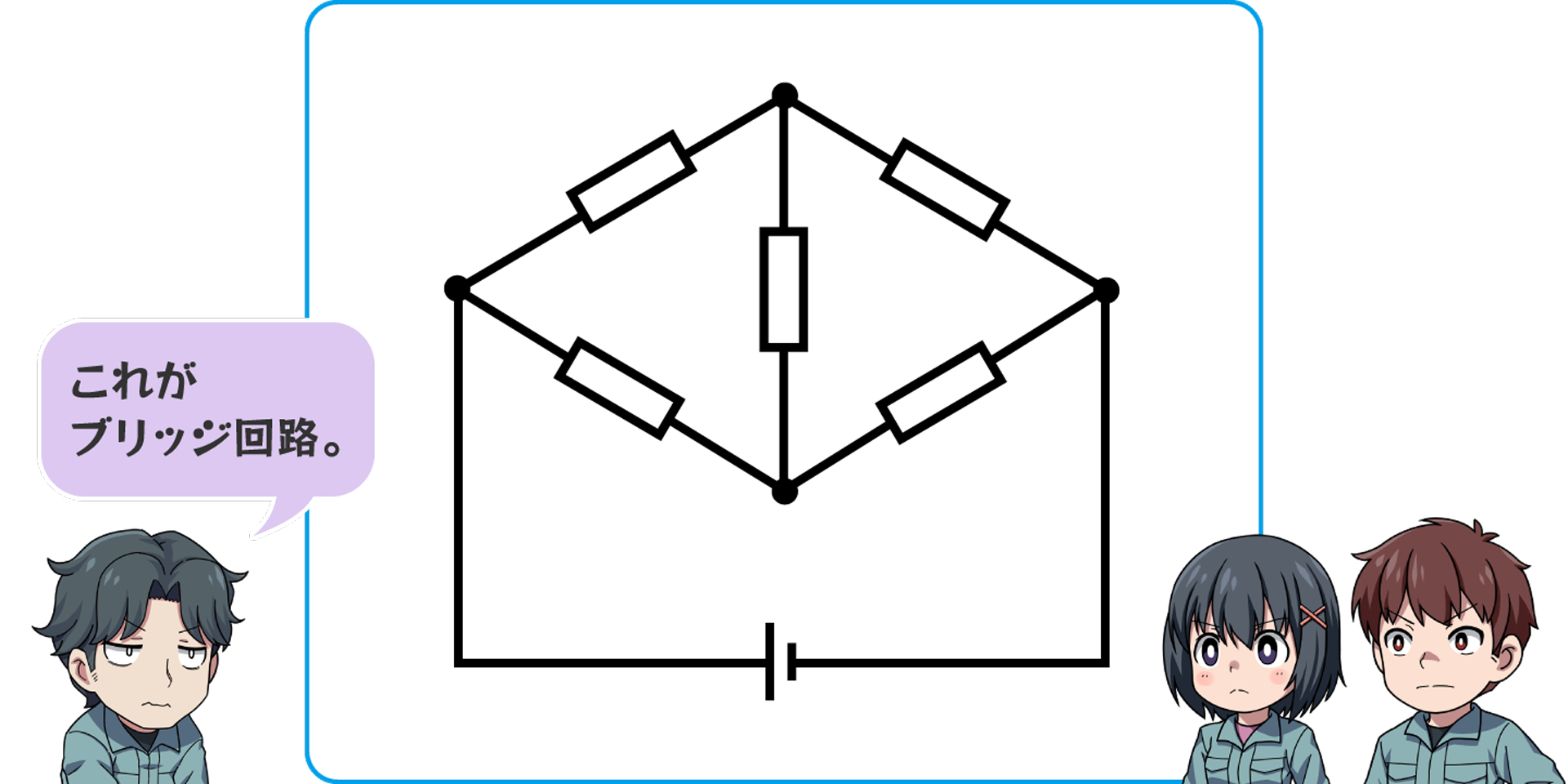

そうだなあ、例えばブリッジ回路の平衡条件とか、比較的解きやすいと思うから、まずは押さえておくと良いと思う。

メモメモ!「ブリッジ回路の変更条件」は解きやすい…。

平衡条件〜…。

それと、第二種だと「電気の基礎理論」と「配電理論及び配線設計」に計算問題が集中しているんだけれど、第一種はそれ以外の科目でもちょこちょこと計算問題が出る場合がある。これらも覚えなくちゃいけないのが結構厄介かな。

それは…どうしたらいいんですか?

計算問題対策の基本は変わらないし、よく中身を理解して、何度も繰り返すことかなあ。

野田くんも、やる前からできないと決めつけずに、とりあえずまずやってみて自分でできるようになるまで繰り返すことが大切だよ。

野田くんも、やる前からできないと決めつけずに、とりあえずまずやってみて自分でできるようになるまで繰り返すことが大切だよ。

でも、範囲が広がると何から手を付けたらいいかわかんないすよ…。

うーん…。より頻度の高い問題、例えば、絶縁耐力試験の電圧をもとめるとか、そういったものを中心に押さえておくと良いよね。

ここら辺は教えながら解説していくよ。

ここら辺は教えながら解説していくよ。

覚えなければならない用語にどう対応する?

計算問題もそうですけど、第一種電気工事士のテキスト、用語がさらに増えて難しくなってるなって思いました。しかも見たこともあまりないし…。

何か大きくて重そうな機器や設備もたくさん出てくるし…。

ええと、第二種電気工事士では、一般用電気工作物に使われる機器やその工事に使われる工具・材料が中心だったけど、第一種電気工事士では、自家用電気工作物に使われる機器やその工事に使われる工具・材料が中心になるよ。

自家用電気工作物というと高圧の機器も入ってくるということですね。

そうだね、むしろ高圧受電設備が出てくる問題の中心になるから…。高圧受電設備なんて、その多くが一般人が入ってこれない場所に施設されているからね。君たちも仕事以外ではなかなか見ることがないよね?

電気室にあるやつですか?

そう。これらは、一般問題ももちろん配線図問題にも出てくるからきちんと覚えていかないといけない。

もちろん、高圧受電設備以外のものもいろいろと出てくるよ。

もちろん、高圧受電設備以外のものもいろいろと出てくるよ。

うーん…、そんなに覚えるものが多いんですね。

まあね…。だから体系的に覚えていくことが大切になるんだ。

体系的?

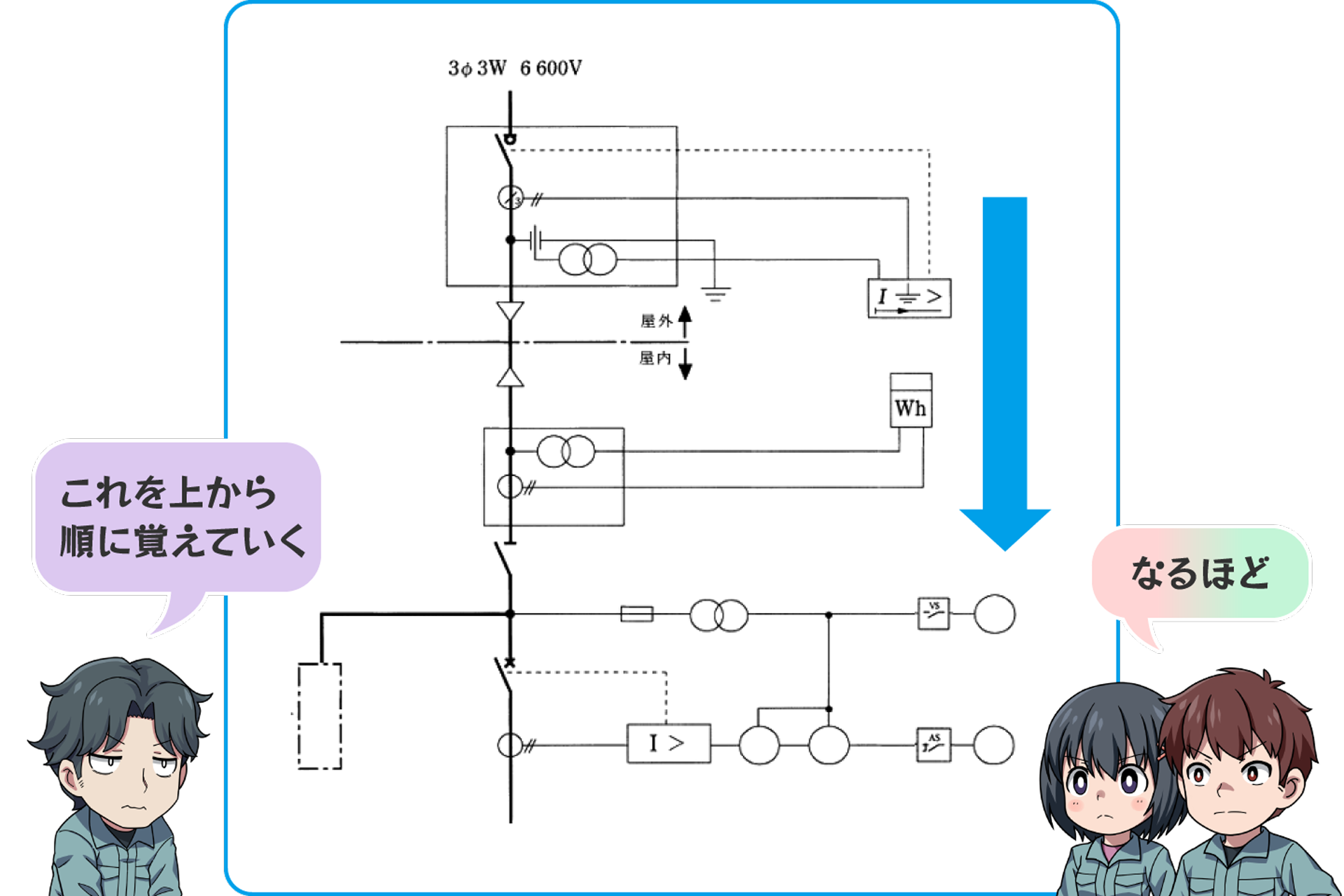

例えば、高圧受電設備なら、高圧受電設備の全体を示す単線結線図というのがあるんだけれど、これを使って上の方から順番に、それぞれの機器が何のためにあるのかを見ながら覚えていくといいと思うよ。

体系的ってそういう意味なんですね。

手掛かりなしでバラバラに覚えるのは大変だから。覚えやすいように順序や位置、理由などを意識するといいと思うよ。

範囲が広すぎるけれど…

にしても、第一種電気工事士の学科試験の出題範囲ってなんであんなに広いんですか?

そうだね、そもそも自家用電気工作物の範囲が広いんだよ。当然それに絡む工事の内容や技術基準、法規なども広くなる。でも第一種電気工事士になるってことは、それらの知識が必要ってことだから…。

うーん、やっぱ全部勉強しないといけないのかな…。

それでも君たちは、第二種電気工事士を持っているわけだから、少なくとも一般用電気工作物の工事については専門知識を持っているわけでしょ。そのあたりはさらっと流しながら、新たに出てくる、しかも出題頻度が高い問題にできるだけ取り組むと少し的は絞れるよ。

どんなところが出題頻度が高いんですか?

そうだなあ、やっぱり高圧受電設備は外せないかな。このあたりは必ず出るから…。あとは施工方法とかもよく出るね。逆に応用は比較的少ない。こういうところを見ながら試験合格に必要な内容を身に着けられるよう効率よく教えていくよ。

配線図の特徴は?

自分は、第二種電気工事士の配線図の問題の勉強が結構大変だったんですけど、第一種ってもっと難しいんですか?

私もちらっと第一種の配線図問題見ましたけど、第二種電気工事士の配線図と全然違うように見えるんですけど…。

あー…うん、全然違うよ。

えっ全然違うの!?

やっぱり別物なんだ〜…!

別だね…。第二種の配線図問題は、一般用電気工作物を受電した建物の配線図から出題される。

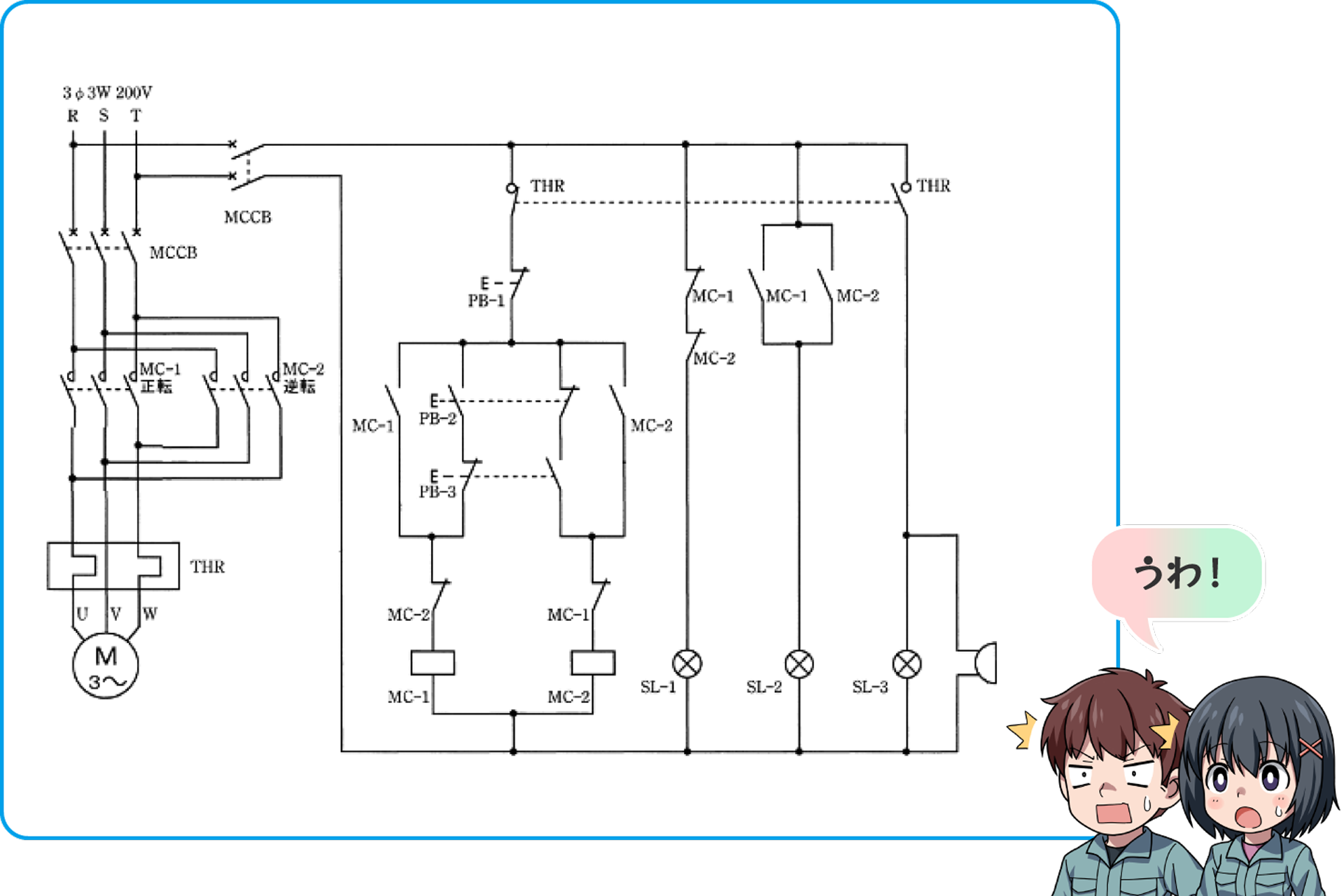

ところが第一種の場合は高圧受電設備の単線結線図、または電動機の制御回路から出題される。これだと、第二種電気工事士の配線図を解くときに使うテクニックはほとんど使えなくなるんだ。

ところが第一種の場合は高圧受電設備の単線結線図、または電動機の制御回路から出題される。これだと、第二種電気工事士の配線図を解くときに使うテクニックはほとんど使えなくなるんだ。

ということは複線化もしないんですか?

ジョイントボックスの中の終端接続とかの問題もなくなるんですか!?

うん、複線化が必要な問題もジョイントボックス内の終端接続に関する問題もない。

やったー!複線化しなくていい!

よ、喜ぶのはまだ早いって…!その分、けっこう内容は高度になるよ。例えば、高圧受電設備になる変流器の配線なども出題される。

へ…変流器?

電流を変えるもの…ですか?

そうだね。こういった一般用電気工作物にはないようなものも出てくるから、高圧受電設備については配線図でもしっかりと勉強しなければならないんだ。

制御回路は難しい!

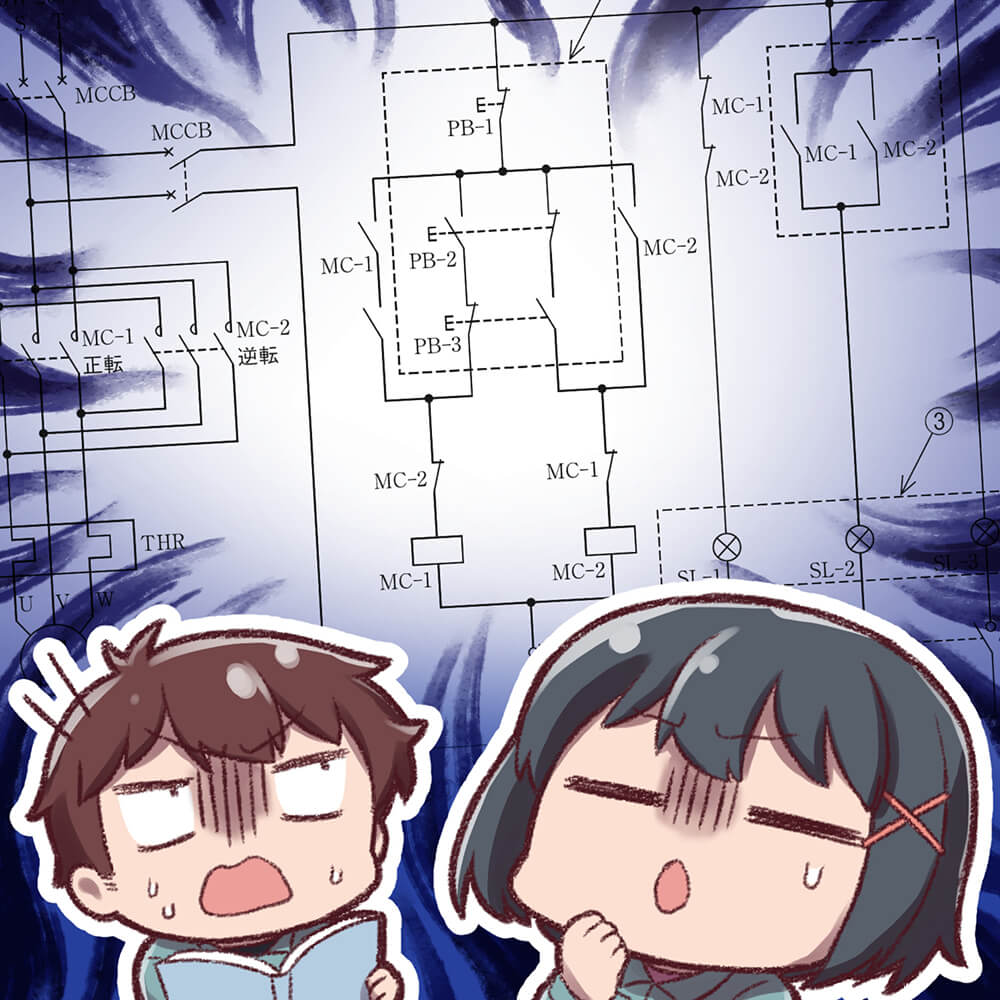

あと制御回路の図も見てみたんですけど、よくわからなくて…。

どれどれ?

…うわナニコレ…。すんごい難しそー…。

…うわナニコレ…。すんごい難しそー…。

ああ、制御回路ね…。そりゃ難しいよ。シーケンス図になるからね。あくまで試験で出てくるのは、その基本だけど。

そんな難しいのも覚えなくちゃいけないんですか!?

私も高圧受電設備でさえ多いのに制御回路まで出てくるとちょっとという感じです。

まあ、制御回路に限って言えば、必ず出題されるとは言い切れないところが厄介だよね。だいたい2、3年に一度の出題だから準備しても出ないこともあるし…。

じゃあどうすればいいんですか!

そ、そうだね。出題されて勉強してなきゃアウトだし。でも勉強したからと言って必ずしも出題されるわけじゃないしね。でも、やっぱり第一種電気工事士のレベルであることは簡単な制御回路くらい読めるようになれってことなんだよ。

そうは言っても難しいものは難しい〜…!

それに試験に出ない可能性もある…!

そこでなんだけど、こういう課題こそ効率的に短時間でやったほうがいいと思うんだ。

だから、制御回路の大枠をつかめるようまとめた特別講義を一番最後にするのはどう?

だから、制御回路の大枠をつかめるようまとめた特別講義を一番最後にするのはどう?

え、特別講義ですか?

そう、中身の毛色もだいぶ違うから、分けてやった方がいいしね…。もし試験に出題されなくても、仕事で使う場合もあるから、やっぱりちゃんと覚えてほしいな。